【ヘアメイクの歴史】ヘアメイクの大衆化

前回紹介した平安時代含め、古来よりヘアメイクといえば、貴族など支配者層の一部の人々の間の文化でした。

一方、現在は誰もがヘアメイクを楽しむ時代になっています。

日本では、江戸時代に一般の人々もヘアメイクをするようになったと言われています。

本日はそのきっかけについて紹介します。

庶民向け化粧品店の登場

日本で化粧品が庶民の手に届くようになったのが、江戸時代です。

白粉(おしろい)や、鬢付油(びんつけあぶら・ヘアセット剤)が、江戸や京都、大阪で売り出されたとの記録が残っています。

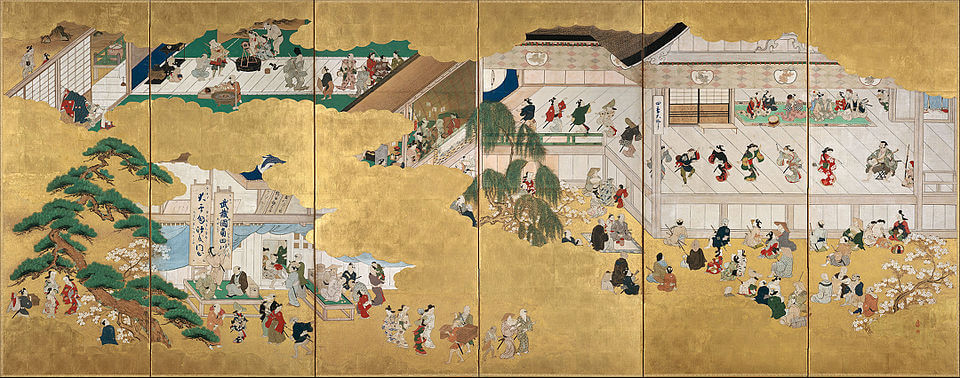

絵は歌舞伎図屏風(菱川師宣)です。

歌舞伎を見ている女性も、綺麗にヘアセットしている様子がわかりますね。

歌舞伎役者の化粧品店

庶民のスタイルに影響を与えたのが、歌舞伎役者でした。

歌舞伎役者ブランドで化粧品が売られていたそうです。

見返り美人図(菱川師宣筆) 出典: ColBase

こちらは、江戸時代に書かれた浮世絵(江戸時代に生まれた風俗画)です。

白粉に紅、櫛(くし)に簪(かんざし)を使ってヘアメイクされています。

ちなみに帯は“吉弥(きちや)結び”といい、人気女型役者だった上村吉弥によって発信されたスタイルとのことです。

この上村吉弥氏も、京都に自身の店を持ち白粉(おしろい)を売っていたそうです。

まとめ

市中への化粧品の流通が始まり、歌舞伎役者によるプロモーションが行われていた江戸時代から

それから300年ほどたった現在、たくさんの化粧品を使うことができる時代になっています。

ヘアメイクを活用するには今がとても良い時代だと改めて感じました。

参考資料:

都風俗化粧伝 校注者 高橋雅夫、

日本の化粧の変遷100年 資生堂ビューティークリエイションセンター 図書刊行会

歌舞伎図屏風絵 菱川師宣

ニーズや個性にあったヘアメイクはプロにお任せください!

プロのヘアメイクで、あなたらしい魅力を最大限に引き出しませんか?

Biyodoでは、お客様の魅力と目的に合わせたオーダーメイドのスタイル提案をしています。✨