【ヘアメイクの歴史】平安時代 貴族のヘアメイク

日本における最古のヘアメイクや起源について紹介してきました。

今回は貴族文化の最盛期、平安時代(794年〜1185年)のヘアメイクスタイルを紹介します。

平安時代には、紫式部が書いた「源氏物語」や清少納言の「枕草子」に身だしなみについての描写がたくさんあります。

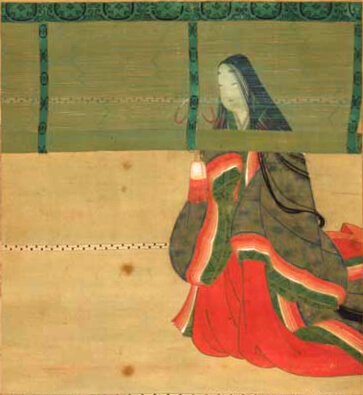

出典:表紙の絵画「源氏物語図式紙(花宴)」土佐光吉筆

女性の髪型はロングスタイルが基本

垂髪(すいはつ)と呼ばれるロングヘア。

腰〜股下まで届く長い黒髪をまっすぐと垂らすスタイルです。

髪は「内面の豊さ」や「教養」などを象徴するとされ、艶やかさは美の基準になっていました。

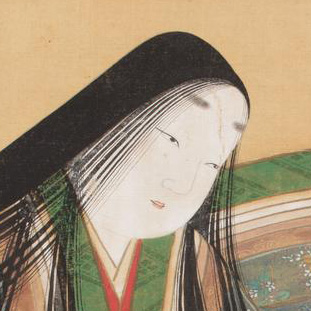

写真は枕草子の作者である清少納言です。

出典:清少納言図 土佐光起

白肌と紅、そして眉

写真は源氏物語を描いた紫式部です。

白粉:他の国でもみられたように、白い肌を演出するメイクが行われています。米粉や鉛白が使われました。

紅(べに):唇を赤く染めています。小さく中央だけ塗る「小紅」スタイルが主流でした。

眉:眉を剃ったり、白粉で塗ったりと元の眉をなくし、額の高い位置に「丸い眉」を描くスタイルでした。高貴さのシンボルで、これは日本独自のものです。

出典:紫式部 土佐光起

まとめ

貴族のヘアメイクスタイルを見てきましたが、華やかに飾り立てるというよりも、シンプルさで気品を演出しているように感じました。

日本の美意識や価値観が表れているのではないでしょうか。

清少納言の枕草子の一説には以下のように書かれています。

原文:こころときめきするもの(中略)かしらあらひ化粧じて、かうばしうしみたるきぬなどきたる。ことに見る人なき所にても、心のうちはなほいとをかし。(後略)

意訳:気持ちがときめくもの。頭を洗ってお化粧をして、いい匂いのする着物を着る。特に人に会わずとも、心の中は充実感でいっぱいです。

枕草子 清少納言

お化粧や着物でワクワクするという気持ちは、今も昔も変わらないと思うと何だか嬉しいですね。

どんな時も似合うスタイルが一番!

Biyodoが考えるベストは、お客様が満足し、お客様に似合うヘアメイクスタイルです。

アーティストとしての型にはめるのではなく、お客様と一緒に作り上げるヘアメイクが、一番だと考えています。

あなたに合うベストなヘアメイクを、一緒に見つけましょう✨

ご依頼ご相談はいかフォームかLINE(ID:@437vhrfz)にご連絡ください。